|| আহমদ কুতুব ||

লেখক: প্রাবন্ধিক, যুক্তরাজ্য।

ভাষা একটি প্রাকৃতিক বিষয়। খোদার দান। এটি কেউ চাইলে নির্মাণ করতে পারে না। যে কোনো প্রকৃতিকে যতটুকু নিয়ন্ত্রণ করে মানুষ নিজের কল্যাণের জন্য অনেক সুযোগ-সুবিধা তৈরী করতে পারে, ঠিক সেভাবে ব্যাকরণ বা ভাষা ব্যবহারের নিয়ম-নীতি তৈরির মাধ্যমে ভাষাকে শ্রুতিমধুর করে তোলার চেষ্টা মানুষ করছে। ভাষার উপর এর চেয়ে অধিক আধিপত্য বিস্তার করা যাবে না। ভাষার আসল উৎস মানুষের জবান এবং তা স্বভাবজাত ব্যবহারের মাধ্যমে এগিয়ে যায়। জোর করে কিছু করতে গেলে সেটি তার সৌন্দর্য হারাবে এবং ভাষা-প্রকৃতির গতি রহিত হবে। ভূমিকা পর্বে এই কথাগুলো বলার কারণ, ধর্মই প্রথম ভাষাকে গুরুত্ব দিয়েছে। ভাষার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহকে চিনেছে। যে কোনো ভাষাই হোক না কেন, সব ভাষাই আল্লাহর রহমত। এই প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে মানুষ বঞ্চিত হলে মানুষ কীভাবে তার প্রভুকে চিনতো বা কেমন করেই-বা তার রূপগুণ সম্পর্কে অবগত হতো তা এক মাত্র পরমকরুণাময় আল্লাহপাকই জানেন। আমরা এই আলোচনার মাধ্যমে সমসাময়িককাল ও তার অতীত থেকে কিছু উদাহরণ টেনে ভাষার প্রয়োজনয়িতা এবং আমাদের ইসলাম প্রচারে এর অবদান সম্পর্কে কিছু বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যখন পীর-দরবেশরা শান্তির ধর্ম ইসলাম প্রচারে ব্রতী হন তারা প্রথমেই সে-সব অঞ্চলের মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতি বুঝার চেষ্টা করে তা আত্মস্থ করেন। প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর কল্যাণকর সভ্যতাকে তারা গুরুত্ব দেন। এমন অনুশীলনশীল ব্যক্তিদের মহৎ দৃষ্টান্ত বা শিক্ষাকে আমরা আজকাল ক্রমশঃ আর তেমন গুরুত্ব দিচ্ছি না। আজ যে-সব প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা বড় বড় স্থাপত্যের মধ্যে গড়ে ওঠেছে, বিভিন্ন কারিকুলামের মাধ্যমে শিক্ষাবোর্ড দিয়ে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো হয়েছে— আদিতে সেরকম ছিলো না। অধিকাংশ শিক্ষাই ছিলো খানকাকেন্দ্রীক অথবা মুর্শিদদ্বারা ও বিভিন্ন সুফি-দরবেশের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত, মানুষ এভাবেই বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জন করতো। বর্তমানে মানুষ শিক্ষা নেয়ার পদ্ধতিকে একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ উপায়ে অর্জন করছে বটে কিন্তু একই সঙ্গে অনেক সাংস্কৃতিক শিক্ষা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। আমাদের দেশের কওমীধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় এখনো সেই আদিপর্বের মান্যতার একটা চর্চা এখনো বিদ্যমান। এর জন্য ছাত্রশিক্ষকের মধ্যে শ্রদ্ধা ও স্নেহের যে বন্ধন তা সেখানে এখনো অনেকটা অটুট রয়েছে।

ভাটি অঞ্চলের একটি গ্রাম সৈয়দপুর। সৈয়দপুরের মানুষ সবধরণের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত। একটি ভাটি অঞ্চলের নিম্নভূমিতে এমন চর্চার মূলে কী এমন উপাদান রয়েছে যা অনেক সভ্যসমাজেও বিরল? আমরা যদি আমাদের পূর্বপুরুষদের জীবনাচারণের প্রতি লক্ষ্য করি তাহলে এর উত্তর সহজে খুঁজে পাবো। সৈয়দ শামসুদ্দিন রহ. এর আগমনের পূর্বে এ অঞ্চল ছিলো নমশূদ্রদের বসতভূমি। গোটা ভারতবর্ষের যে রূপ ও কাঠামো, বাংলা অঞ্চলও তা থেকে তেমন কোনো বিচ্ছিন্ন নয়। বিশেষ করে দক্ষিণ ভারত থেকে আগত সেনদের রাজত্বকালে বাংলায় যে ‘বর্ণ শ্রেণীর চর্চা’ তৈরী হয়েছিল, এর মাধ্যমে বাংলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠী প্রথমেই তাদের শিকারে পরিণত হয়। ইতিহাসের এই পর্ব এখানে আলোচনা করার মূল উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু এর সূত্র টেনে না আনলে আমাদের বর্তমানকে তাত্ত্বিকভাবে বুঝা যাবে না। সেনদের রাজত্বকালে (১০৫০-১২০৪) পুরো সামন্তবাদী কাঠামোকে এভাবেই সাজানো হয়েছিল। ভ্রাহ্মণরা সমাজের উঁচুতলার লোক ছিলেন এবং ভৌগোলিকভাবেও তারা উঁচু স্থানে বাস করতেন। আর নমশূদ্ররা নিম্নবর্ণের। তারা বাস করতেন সমাজের নিচু ভূমিতে। এখানে ‘নিচ’ এবং ‘নীচ’ এর বানানভেদটাও লক্ষ্যনীয়। নিচু বলতে টেবিলের নিচে আর নীচু বলতে নীচু জাতের প্রকারভেদ তৈরী করা হয়েছে। বর্ণভাষা-গোষ্ঠীর ভাষা সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষা যেমন উপকৃত হয়েছে একইভাবে এর বর্ণাশ্রয়ী চিন্তা-ভাবনা থেকে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধও ছড়িয়েছে প্রচুর। সৈয়দপুরের পশ্চিমে জগন্নাথপুর ও উত্তরে ভবেরবাজর (ভটদের বাজার) এলাকা তুলনামূলকভাবে উচ্চ ভূমি। সেখানে বাস করতেন ভ্রাহ্মণশ্রেণীর মানুষেরা। তাদের কতৃর্ত্বই ছিলো সমাজের সর্বস্তরে। ভারতবর্ষের যে কোনো অঞ্চলে এই কাঠামোগত মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে যখন সুফী–দরবেশদের আগমন ঘটে তারা প্রথমেই বঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদান করেন। তাদেরকে শ্রেণীবিভাজন থেকে তুলে এনে মানুষমূল্যে মূল্যায়িত করেন। কুরআনিক ‘ইনসান’ বা ‘আশরাফুল মখলুকাতে’র শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে এই নমশূদ্রগোষ্ঠীকে তারা বুকে টেনে নেন। তারাও নিজেদেরকে মানুষ ভাবতে পেরে মানুষের আত্মমর্যাদা ফিরে পায়।

এটা সহজ হয়েছিলো যখন বখতিয়ার খিলজীর আগমন ঘটে এবং বর্ণবাদী গোষ্ঠী সেনরা পালিয়ে যায় ঠিক তখন। হযরত শাহজালালের আগমনে বর্ণবাদী রাজা গৌড়গোবীন্দের পতন ঘটে। শাহজাল রহ. এর অন্যতম সঙ্গী সৈয়দ শাহ শামসুদ্দিন রহ. নমশূদ্রদের বসতিস্থান কৃষ্ণপুরে (কথিত আছে সৈয়দপুরের পূর্ব নাম ছিলো কৃষ্ণপুর) পদাপর্ণ করেন এবং এই জনগোষ্ঠীকে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় দেন। সৈয়দ শামসুদ্দিন রহ. এর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় সৈয়দপুর নামটি। এ অঞ্চলকে আলোকিত করার ক্ষেত্রে আরো কিছু উপাদানও যুক্ত হয়। তাহলো সৈয়দ শামসুদ্দিন রহ. এর সঙ্গ পেতে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আরো কিছু মানুষজন এই অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তীতে তারাও সৈয়দপুরের অংশ হয়ে যান। মূল বিষয় হলো— সৈয়দ শামসুদ্দিন রহ. এর আগমনের মাধ্যমে যে শিক্ষা বা তা’লিম চালু হলো তা বংশানুক্রমে চলতে থাকে। শিক্ষা প্রসারে এই জ্ঞানলব্ধ মানুষেরা ছড়িয়ে পড়েন বিভিন্ন অঞ্চলে। এসব সম্ভব হয়েছে এই অঞ্চলের ভাষা ও সংস্কৃতিকে জানা-বুঝার কারণে। ভাষা এখানে সবচে বড় নিয়ামকের ভূমিকা পালন করেছে। মানুষের অন্তরের খবর জানতে হলে, তাকে উপলব্ধি করতে হলে ভাষাই হলো একমাত্র বাহন যেটি যে কোনো অন্দরে প্রবেশের সুযোগ করে দেয়।

ভাষা ও ধর্মের এই মেলবন্ধনই গোটা হিন্দুকুশে ইসলাম ছড়িয়ে পড়তে সহায়ক হয়। এমন-কি গোটা ভারতবর্ষের একক কোনো নামকরণও পূর্বে ছিলো না। এই নামকরণও এসেছে আরববণিকদের হাত ধরে। গবেষকদের মতে, সিন্ধু নদীর অববাহিকায় যে জনগোষ্ঠী বাস করতো তাদেরকে সিন্দবাসী হিসেবে অবিহিত করা হতো। সে থেকে হিন্দবাসী, এ থেকে হিন্দুস্থানী পরিচিতি পায়। সে অর্থে হিন্দু কোনো ধর্মই ছিলো না, আদিতে ছিলো একটি জাতির ভৌগোলিক পরিচয়। বিশ্ববিজয়ী আলেকজাণ্ডারও এ অঞ্চলকে এ নামেই পরিচিত করেন। সে কারণেই আমাদের হিন্দুস্থানীয় উলামায়েকেরাম এখনো জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ ব্যবহার করেন। তারা তো আর ধর্ম অর্থে হিন্দু হননি। হয়েছেন ভৌগোলিক অর্থে। বিষয়টি বুঝার জন্য ভাষা ও ধর্মের পরিচয়কে জানা খুবই জরুরী। তাতে প্রতিবেশীর সঙ্গে কোন ধরণের আচরণ করা দরকার সেটা অনেকটাই সহজগম্য হয়। অন্যদিকে, প্রতিবেশীর সঙ্গে আচরণ কীভাবে করতে হবে তা আমাদেরকে ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে দেড় হাজার বছর আগে। কিন্তু বিবর্তনের কার্যকারণগুলো না জানলে আমরা সঠিকভাবে তা ব্যবহার করতে পারবো না। যেটি আমাদের পূর্ব প্রজন্মের অনেক ব্রতচারীরা আত্মস্থ করেছিলেন। তারা একটি অপরিচিত জায়গায় এসে কীভাবে এতোসব মনুষের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন সেটা অবশ্যই বিবেচ্য বিষয়। ইতিহাসের এই ধারাক্রম না জানলে কুরাআনিক জ্ঞানকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো সম্ভব নয়।

এবার আসা যাক আমাদের সুফী-দার্শনিকদের হাতে এ অঞ্চলের বাংলা ভাষা কীভাবে তার রূপ ও গন্ধ বদল করে এক বৈচিত্র শব্দ ও পরিভাষা নির্মাণ করেছে। প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীর কাহিনীর মধ্যে রয়েছে অনেক মিথ। যেমন আরব্যরজনীর রূপকথা। সব ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে এমন কিচ্ছা-কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। আবার কুরআনিক কাহিনীর সঙ্গে এসব অনেক রূপকাহিনীর মিল-বেমিলও রয়েছে প্রচুর। কুরআনে বর্ণিত ইউসুফ-জুলেখার কাহিনী ও রূপকথার কাহিনীর মধ্যেও রয়েছে অনেক ব্যবধান। যা মিথে রূপান্তর ঘটেছে। এ জন্য মিথকে ইতিহাস বলা হয় না। কিন্তু সে-সব মিথ জনগোষ্ঠীর মুখের ভাষায় রূপান্তর ঘটেছে বলে এর উপমা-উৎপ্রেক্ষা বস্তুনিষ্ঠ ঘটনার সঙ্গে মিশ্রণ ঘটিয়ে অনেক শক্তিশালী সাহিত্য, কবিতা বা সঙ্গীত নির্মাণ হতে আমরা দেখি। এভাবে আমাদের বঙ্গ দেশেও যেমন পুরানো মিথ রয়েছে আবার নতুন মিথও তৈরী হয়েছে। কেউ কি যুক্তিসঙ্গতভাবে বিশ্বাস করবেন যে, হযরত শাহজালাল রহ. জায়নামাজ বিছিয়ে সুরমা নদী পার হয়েছিলেন? কিন্তু গল্পটি সমাজে চালু রয়েছে। সেটা বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। অনেক বীরদের বীরগাঁথার কাহিনী মিথ হয়ে ওঠে। কারণ যে কোনো কাহিনী এক মুখ থেকে আরেক মুখে যেতে যেতে এর বর্ণনার কারণে মূল ঘটনার মৌলিকত্ব বিনষ্ট হয় যদি-না তা দালিলিকভাবে লিপিবদ্ধ থাকে। শাহজালালের এই কাহিনীর পক্ষেও কোনো দালিলিক কিছু নেই। কিন্তু এটিকে আমরা কিচ্ছা-কাহিনীর মতো রূপকথা বলে গণ্য করি। কুসংস্কার বললেও লোকসমাজ থেকে এর গ্রহণযোগ্যতা হারাবে না। কিন্তু আমরা যদি বিষয়টির যুক্তিসঙ্গত একটি ধারণা তৈরী করি, তাহলে এই লোককাহিনীর বর্ণনার উপর একটি নতুন প্রলেপ তৈরী হতে পারে। আপাতত দৃষ্টিতে ধরে নেয়া যাক, হযরত শাহজালাল রহ. জায়নামাজ বিছিয়ে সুরমা নদী পার হয়েছিলেন। তাঁর এই অলৌকিক কেরামতীকে যদি আমরা এভাবে ব্যাখ্যা করি, আজ থেকে ৬শ বছর আগে সুরমা নদীতে কোনো ব্রিজ ছিলো না। কিন্তু নদী পারাপারের কোনো না কোনো ব্যবস্থা ছিলো। হয়তো মানুষ বড় নৌকা করে নদী বেয়ে যাচ্ছে কিংবা ধরুন বাঁশের চালান যাচ্ছে নদী দিয়ে। সে-সব মাঝিদের সহায়তায় তিনি সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে নদী পার হলেন। যদি বাঁশের চালান হয়, তাহলে স্রোতবাহি নদীতে খুব দ্রুত পার হওয়া সম্ভব হবে না। ধরুন, আসরের নামাজের সময় শেষ পর্বে এসে দাঁড়িয়েছে। তিনি তাড়াতাড়ি বাঁশের চালার উপর জায়নামাজ বিছিয়ে আসরের নামাজ আদায় করে নিলেন। এদিকে নামাজও শেষ হলো, অন্যদিকে বাঁশের চালাটিও ঘাটে ভিড়লো। তখন কাহিনীটি বহুরূপ রঙ নিয়ে জনসমুদ্রে এ-মর্মে চাউর হয়ে গেলো, আল্লাহর এক দরবেশ জায়নামাজ বিছিয়ে সুরমা নদী পার হয়ে এসেছেন। এটি এভাবে বর্ণনা করার অর্থ হলো— লোক সমাজে যেসব কাহিনী বিস্তার লাভ করে তার সবটুকু মিথ্যা নয়। কারণ, কোনো কাহিনী ছড়িয়ে পড়ার পিছনে কিছু সত্য লুকিয়ে থাকে যা প্রামাণিক কোনো তথ্য না থাকার কারণে আমরা সেটিকে অবজ্ঞা করি। কিন্তু এই কাহিনীর ভেতর দিয়ে লোকসমাজের ভাবনাকে জানা যায়। এই ভাবনাটি ভাষা বহন করে বহু দূর নিয়ে যায়। এভাবে ভাষা মানুষকে জ্ঞাত করে তুলে। চিন্তাশীল মানুষ বলতে বোধসম্পন্ন মানুষদেরকেই বুঝায়। চিন্তাশীল গবষকদেরকে আল্লাহ বলেন, ‘তাঁর (আল্লাহ) আরো এক নিদর্শন হচ্ছে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র। নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে’ (সুরা আর রুম ২২)।

আল্লাহর এই বৈচিত্র্যকে বুঝতে হলে, বহু রঙের মানুষ, তারা ভাষা ও কৃষ্টিকে উপলব্ধি করতে হবে। খনার বচনে আছে, ‘এক দেশের গালি আর অন্য দেশের বুলি’। এ বাক্যের মধ্যে কতো বড় সত্য লুকিয়ে আছে তার একটি সাধারণ উদাহরণ হচ্ছে, বৃটেনে যদি কেউ ভালো কাজ করে তখন যে কোনো পরিচিত-অপরিচিত লোক তাকে উৎসাহ প্রদানের জন্য বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে। আর এই বৃদ্ধাঙ্গুলি বাংলাদেশের যে কোনো লোককে প্রদর্শন করলে সেখানে সাথে সাথে ঝগড়া লেগে যাবে। মানুষের এই ভাবনার মধ্যে পার্থক্য বুঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর মাধ্যমে মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বুঝা যায়। এভাবে বিভিন্ন ভাষার লালিত্য ও মাধুর্য আহরণের মধ্যে আল্লাহর নিদর্শন প্রত্যক্ষ করা যায়।

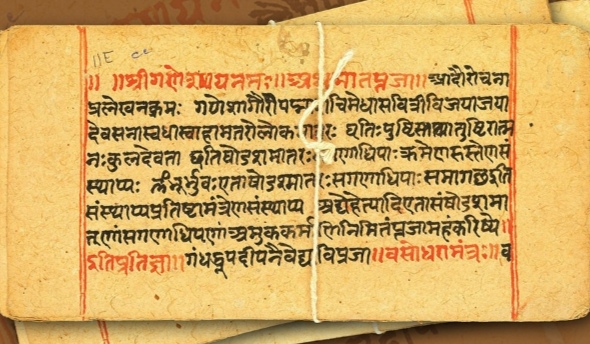

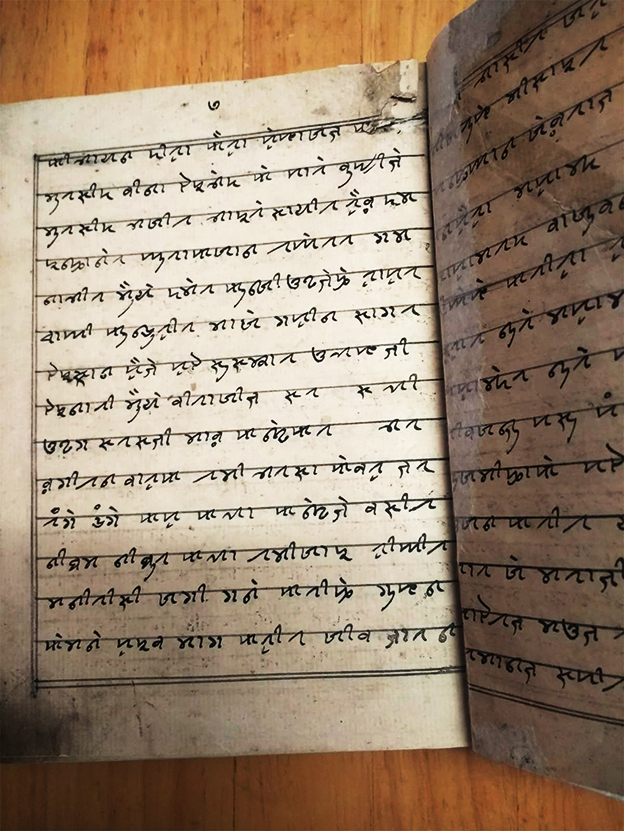

হিন্দুপুরান, রামায়ন বা মহাভারতের অনেক মিথাশ্রিত কাহিনী এই বঙ্গভূমিতে সুফীরা ভালোভাবে অবলোকন করেছেন। তারা বুঝার চেষ্টা করেছেন, মিথের সঙ্গে যেসব চরিত্র রূপায়িত হয়েছে সেসব চরিত্র আদৌ কোনো মানুষের রূপ নাকি বিমূর্ত-ভাবনার কোনো উপমা? সুলতানাত আমলে যখন বাংলাভাষা প্রথম রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য পেলো তখন সংস্কৃত ভাষা থেকে অনেক পুরানকাহিনী বাংলাভাষায় অনুবাদ হতে শুরু হলো। সে-সব কাহিনীর সঙ্গে পরিচয় ঘটে বাঙালি জনগোষ্ঠীর। সে-সব কাহিনীর উল্লেখযোগ্য মিথগুলো— রাধা, কৃষ্ণ, ললিতা, বিশখা ইত্যাদি শব্দের নামগুলোকে সুফী-চিন্তকরা নিজের করে নেন। এর ধারাবাহিকতায় মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে মুসলমান লেখকদের উপরও এর প্রভাব পড়তে দেখি। মধ্যযুগের কবি সৈয়দ শাহনুর থেকে ১৮ শতকের পীর মজির উদ্দিনের কাব্যসম্ভারে এসব মিথের অবাধ ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। একই সঙ্গে সে-সব মিথ নতুন ব্যাঞ্জনায় ভিন্ন অর্থ তৈরীতেও সহায়কের ভূমিকা রেখে আসছে। সুফী-চিন্তকরা এসবের বর্ণনাকে অন্যরকম এক ব্যাখ্যা নির্মাণ করেছেন যা প্রচলিত হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রচলিত ধর্ম-চর্চার সঙ্গে ভিন্নতা পোষণ করে। সৈয়দপুরের কৃতি সন্তান মরমী কবি পীর মজির উদ্দিনের জন্ম ১৮৬৩ এবং মৃত্যু ১৯৩৩ সাল। তিনি নাগরি হরফে ছয়টি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর এসব লেখায় মিথের ব্যবহার অনেক বৈচিত্রময়। একটি পয়ারে তিনি উল্লেখ করেন—

‘তন রাধা মন কানু ভাইবা দেখো মনে/ রাধা কানু বিচারিয়া লও আপন তনে।’

প্রচলিত ভাবনাকে তিনি ঘুরিয়ে দিয়েছেন ভিন্নমাত্রায়। শরীরের পরিচয় বহন করে ‘রাধা’। অর্থাৎ এখানে ‘রাধা’ শরীরের প্রতীকী রূপ। ‘কানু’ শব্দটির পরিচয় বহন করে অন্তর্লোক বা মন। এখানে মনের উপমা অর্থে ‘কানু’কে ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয় চরণে এসে সার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে— রাধা এবং কানুকে নিজের শরীর ঘেঁটে খুঁজে বের করার তাগিদ দেয়া হয়েছে। এই পয়ারের মূল ভাবনাকে তিনি অন্য একটি গানে বর্ণনা করেছেন এভাবে—

‘দুই অঙ্গ এক অঙ্গ হইলে আরেক অঙ্গ উদয় হয়/ গুরুর কাছে মর্ম জানতে হয়।’

এই দুই অঙ্গ বলতে ‘রাধা’ (শরীর অর্থে), ‘কানু’ (মন অর্থে) – মন এবং শরীর দুটোকে এক-আসনে ধ্যানস্থ করা। নামাজে মন এবং শরীর যদি একিভূত না হয় তাহলে প্রকৃতভাবে আল্লাহর দেয়া নামাজের প্রতি অবিচার করা হবে। নামাজে দাঁড়িয়ে মনকে বিস্তৃত করলাম মাঠে বা বাজারে বা অন্য কোনো ভাবনায়, শরীরের কোনো একটি অংশকে একাসনে নিবদ্ধ না করে একবার ডান দিকে, আরেক বার বাম দিকে হাত-পা সঞ্চালন করলাম, তাহলে কি নামাজের হক আদায় হবে? উপমার মাধ্যমে গানে ও পয়ারে এই বক্তব্যটিই পীর মজির উদ্দিন উপস্থাপন করতে চেয়েছেন।

মরমী মজির পয়ারের অন্য এক জায়গায় এই বক্তব্যকে আরো দৃঢ়ভাবে উপস্থাপন করেছেন এভাবে—

‘কানুর বাঁশি নাকের স্বর লওরে বুঝিয়া/ তনরাধা সুন্দরী নারী রূহ তো কালিয়া।’

এই উপমা কোনো বিমূর্ত নয়। অনেক প্রাঞ্জল ও স্পষ্ট। এখানে আমরা দেখতে পাই— ‘বাঁশি’ শব্দটি নতুন একটি উপমা তৈরী করেছে। ‘কানুর বাঁশি’ শব্দটি প্রচলিত রূপকল্পে দেখানো হয় এভাবে যে, কৃষ্ণ বাঁশি বাজাচ্ছে আর একজন নারী রাধার রূপে নৃত্য করছে। এটাই প্রচলিত ধারার চিত্রকল্প। কিন্তু পীর মজির উদ্দিন বলছেন অন্য কথা। ‘কানুর বাঁশি নাকের স্বর’ বলে যে কানুর পরিচয় পাই, তাহলো ভিতরের শ্বাসাঘাত – যেটি নাক দিয়ে প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ নাক হলো বাঁশি। ‘তন রাধা সুন্দরী’ (যদিও শরীরকে এখানে স্ত্রীজাতরূপে বর্ণিত) মূলতঃ শরীরের রূপ এখানে ‘রাধা’ সুন্দরের প্রতীক হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে, এর জন্য এটি স্ত্রী লিঙ্গ। কারণ, মানুষের বহিঃরাঙ্গণ হলো শরীর। শরীরের কাঠামো যা স্রষ্টার সবচে সুন্দর সৃষ্টি। এর জন্য সে ‘রাধা’ শব্দের প্রতীক পায়। আর ‘কানু’ হলো রূহ। অলো-আঁধারে যার অবস্থান। তাকে দেখা যায় না। বস্তুগত নয় বলে সে বিমূর্ত। ভাষা সৌন্দর্যের এই বর্ণনাকে বুঝতে হলে নিজ ভাষার রূপ-ঘ্রাণকে উপলব্ধি না করলে তা অনেকটা কঠিন বলেই মনে হবে। কিন্তু সুফী-চিন্তকরা এটি বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন— কারণ, তাদের জ্ঞান ছিলো অখণ্ডভাবনায় আবর্তিত। তারা জ্ঞান বা ই‘লমকে কখনোই খণ্ডিত রূপে চিন্তা করেননি।

আগেই বলেছি আমাদের এই অঞ্চলের এমনতর ভাবনাগুলো পরম্পরা। যেভাবে আরবী ভাষাকে উপলব্ধি করতে হলে জাহিলিয়াত যুগেরও অনেক কবিতা-সাহিত্য পড়তে হয়। ভাষাবিজ্ঞানীরা বলেছেন, প্রতি ১০ মাইল অন্তর ভাষা তার শরীর বদলায়। অর্থাৎ ভাষা হাঁটতে হাঁটতে অন্য অঞ্চলে গিয়ে ভিন্ন অর্থ তৈরী করে। এটি মানুষ বহন করে বেড়ায়। এই পরিবর্তন কোনো ধরণের বিভ্রাট তৈরী করে না বরং অর্থের নতুন ব্যাঞ্জনা প্রকাশ করে। এখানেই ভাষার মহত্ব। যখন এটি সুস্থ মানুষের হাতে ব্যাকরণবদ্ধ হয় তখন একটি কল্যাণকর অর্থ তৈরী করে। আবার যখন কোনো বর্ণগোষ্ঠীর হাতে এটি লালিত হতে থাকে তখন এই কোমল প্রক্রিয়াটি বর্ণবাদে রূপ নেয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আমাদের প্রথম দিকের যে-সব শব্দকোষ তৈরী করা হয়েছিলো, সে-সব শব্দকোষ বা বাংলা অভিধানে অনেক বর্ণবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা মিশানো হয়েছিলো। ধরুন রুমাল একটি শব্দ। তখনকার যুগে রুমালের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এভাবে যে, এটি একটি ‘ম্লেচ্ছ ভাষা’। কিন্তু ভাষা আবার ম্লেচ্ছ হয় কীভাবে? অর্থাৎ রুমাল শব্দটি যেহেতু সংস্কৃত শব্দ নয়, এটি মুসলমানরা অন্য একটি ভাষা থেকে বহন করে নিয়ে এসেছেন তাই এটি ‘ম্লেচ্ছভাষা’। কোনো কোনো জায়গায় আবার উল্লেখ করা হয়েছে ‘যবনদের’ ভাষা বলে। এমন বর্ণবাদী বা সাম্প্রদায়িক চিন্তা-ভাবনা সে সময়কার অনেক পণ্ডিতদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। এই অপকর্মটি হয়েছে বৃটিশদের যুগে যখন বর্ণাশ্রয়ী ভ্রাহ্মণ পণ্ডিতরা বাংলাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হলো তখন তারা বাংলাভাষাকে ‘সংস্কৃত’ রূপ দিতে মরিয়া হয়ে ওঠলো। বৃটিশ শাসনের আমলেই বাংলা ব্যাকরণ লেখা হয়। এবং এই সময়ে বাংলা ভাষার আদিরূপ পাল্টে যায়। তখন পর্যন্ত চর্চাপদের কবিদের সাহিত্য-ভাণ্ডার উন্মোচিত হয়নি। এ ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। এখানে তা পর্যালোচনা করার পরিসর নিতান্তই কম।

মূল বিষয় হচ্ছে— ভাষা এভাবে মানুষকে শাসন করে আসছে আদিকাল থেকে। সেটা যদি সঠিকভাবে নিজ ভাবনার সঙ্গে মেলবন্ধন করা যায় তাহলে ভাষাই মানুষের প্রকৃত পরিচয় বহন করতে পারে। এর মাধ্যমে মানুষ নিজেকে জানতে পারবে এবং তার স্রষ্টাকে জানতে পারবে। পবিত্র কুরআন একটি প্রাচীন ভাষায় লিপিবদ্ধ। এখানে ভাষাকে মুছে দিলে কুরআন খুঁজে পাওয়া যাবে না। এর অর্থ হলো আল্লাহপাক তার নিজের পরিচয় ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। ভাষার মাধ্যমেই আমরা জানতে পারলাম— তিনি সকল কিছুর স্রষ্টা। অর্থাৎ সৃষ্টির সকল কিছুর মধ্যেই তারা পরিচয় বহন করে। আর এর অন্যতম হলো ভাষা।

সুফী-সাধকদের ভাবনার কেন্দ্রে রয়েছেন মানুষ-মূল্য। এর জন্য ভারতবর্ষের বর্ণশ্রেণী সমাজে তাদের এই ভাবনা আরো বেশী বেগবান হয়েছে। কারণ, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নিজেদের মানুষ বলে ভাবতে পারছিলো না। তারা নিরন্তর ভাবতো, তারা ঈশ্বরের সবচে’ নিকৃষ্ট শ্রেণীর প্রাণী। উচ্চবর্ণের মানুষরা এভাবেই তাদের মনোজগতকে ভঙ্গুর করে রেখেছিলো। সেই ভঙ্গুর অবস্থা থেকে এই জনগোষ্ঠীকে মুক্তি দিয়েছিলেন সুফি-দরবেশগণ। সুনামগঞ্জের সৈয়দপুর গ্রামে এমনই অনেক সুফী-সাধকের যেমন আগমন ঘটেছিলো, তেমনি এর ধারাবাহিকতায় অনেক সুফীচিন্তকেরও জন্ম হয়েছিলো। তারা সেসব বুঝার জন্য নিজেরাই এক ধরণের পরিভাষা নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পীর মজির উদ্দিন এই ভাটি অঞ্চলেরই সন্তান। তিনি ১৮ শতকের মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করে যেসব রচনা রেখে গেছেন সে-সব রচনায় বিশ্বভাবনা ও জাতীয়ভাবনার আঁধারে নির্মাণ করেছেন অনেক মরমীয়বাণী। তিনি উল্লেখ করেন—

‘আমি যার চরণ ভজিতে আইলাম

তার তো দেখা পাইলাম না

কর্মদোষে ছাপল সেইজনা’

এই গানের শেষ ভনিতায় লিখেন—

‘মজির কয় মন বলি তোরে/ যাও কেন পরার ঘরে/ দ্বীপ জালাও মন আপন ঘরে/ দেখবেরে কাইলা সোনা।। কর্মদোষে ছাপল সেইজনা …’

মহাচিন্তক সক্রেটিসের ‘নো দ্যাই সেলফ’ কথাটির মর্মবাণী এই গানের শেষের উক্তির মধ্যে রয়েছে। ‘নিজেকে জানো’ বাক্যের পরিভাষা ‘দ্বীপ জ্বালাও মন আপন ঘরে’ সক্রেটিসের কথার নির্যাস। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম যখন বলেন, ‘গাহী সাম্যের গান/ মানুষের চেয়ে বড় কিছু আর নহে কিছু মহিয়ান’ — এই মানুষমূল্য কথাটিকে সুফীরা একই স্রষ্টার সৃষ্টি সকল মানুষকে সমান মর্যাদায় গণ্য করেন। অর্থাৎ সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যকার রহস্যকে তারা উপজীব্য করে বিভিন্ন কাব্যভাষা নির্মাণ করেছেন। আল্লামা ইকবাল বলেছেন, ‘সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে কেন আড়াল?’ এমন প্রশ্ন আরো অনেক দার্শনিকের থাকলেও সুফী-দরবেশরা এই আড়ালের ভেতর যে ঘোর-রহস্য রয়েছে তাকে তাবৎ সৌন্দর্যের আঁধার বলে বর্ণনা করেছেন। পীর মজির উদ্দিনও সেসব আলো-আধারকে উপজীব্য করে অনেক কাব্যরহস্য নির্মাণ করেছেন।

আমাদের সৈয়দপুর লোকজ-ভাষা চর্চার একটি চারণভ’মি। কারণ, বহু চারণকবি এই ভূমিকে ঋদ্ধ করেছেন। পীর মজির উদ্দিনের পরবর্তীকালে সৈয়দ আব্দুল জব্বার (ডাক নাম তেরা মিয়া পীরসাব বলে তিনি এই অঞ্চলে পরিচিত ছিলেন), পীর মনফর উদ্দিন আহমদ, সৈয়দ আশহর আলী এবং এদের পূর্ব প্রজন্ম ছিলেন সৈয়দ শাহনুর। এই পঞ্চকবির প্রচুর পাণ্ডুলিপি রয়েছে। এসব আমাদের নতুন প্রজন্ম কতোটুকু পাঠ করেছে আমরা জানি না। কিন্তু এসব গীতসাহিত্যের ভেতর রয়েছে আমাদের পূর্বজভাবনা। যেসব ভাবনার মাধ্যমে আমরা খুঁজে পাবো আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে। একজন রীবন্দ্রনাথ যদি লালনের শিষ্য চারণ কবি গগণ হরকারের গান নকল করে ‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি’ লিখে এতো খ্যাতি অর্জন করতে পারেন, তাহলে আমরা মৌলিক সাহিত্য রচনায় কেন তাদের লেখা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে চিন্তার বিকাশ ঘটাতে পারবো না? আমাদের তো আর নকল করার প্রয়োজন নেই। এসব তো আমাদের নিজস্ব সম্পদ। সব শেষে মরহুম পীর মনফর উদ্দিন আহমদের একটি চরণ উল্লেখ করতে চাই। তিনি লিখেছেন—

তওরাত যবুর ইঞ্জিন কুরআন/ হিন্দুলোকের পদ্মপুরান/একই আদমের সন্তান একই গঠন/ অতি কাতরে ডাকি ভক্তগণ।।

এই গানটির শানে-নুযুল হচ্ছে— মানুষ পরিচয়ে সকল ধর্মের মূল গ্রন্থগুলোতে কোনো বিভাজন নেই। কিন্তু যুগে যুগে দুর্জনরা সেসব ধর্মগ্রন্থের বক্তব্যকে বিকৃতরূপে উপস্থাপন করেছে। আমাদের উচিৎ ভাষার মাধ্যমে সেসব গ্রন্থের মূল বক্তব্য আত্মস্থ করার ক্ষমতা অর্জন করা। এর ফলে আমাদের বিভাজনের প্রক্রিয়াটি বন্ধ হবে যার মাধ্যমে রাজনৈতিক মতাদর্শের লোকেরা বা শাসকশ্রেণী অনেক ফায়দা নেয়ার চেষ্টা করে। ভাষা ও ধর্মের মেলবন্ধনের মাধ্যমে আমাদের আত্মপরিচয় আরো সুদৃঢ় হোক।